認識自我傷害與其協助

發佈日期:1/5, 2020

作者: NEATHLAKE

撰文者:蔡佳容 尼思湖小編

正常人體對於痛的第一個反應是趨避、逃離的,但世界上有一些人卻反其道而行,想要痛的感覺,

自傷行為對他們的意義何在?他們想說什麼?

自傷又可稱為自殘,是藉由刻意的行為來傷害身體,行為的目的不是想造成自己死亡。故自傷與自殺在行為意圖、情緒認知、行為程度和行為結果上都不盡相同。本文為了釐清自傷與區別於自殺,以下所稱之自傷經驗是指蓄意、直接傷害自己身體的行為,但行為的背後並沒有死亡的動機。

-

何謂自我傷害

自我傷害極少是致命性的,且通常傷口位於容易遮掩的部位,但也可能是可見的部位,所造成的受傷像是用刀子、刀片割傷,用剪刀、瓶蓋造成的刮傷,用香菸、火柴、滾燙熱茶壺的燒燙傷,或清潔劑或刺激性化學藥品的侵蝕,挑破傷口、撞擊或損毀身體、飲食障礙、過多意外事件傾向等。大多數的自傷個案在自己身上製造傷害與流血時,進入近似恍神狀態,追尋的是體驗身上的痛苦,來撫平更痛苦的心理狀態。這些行為雖然不為常人所理解,但是卻有著讓當事人繼續活下去的功能,其特徵的診斷準則:

-

-

反覆割傷或燒傷自己的皮膚表面

-

在自傷行為前有一股急迫的情緒壓力

-

身體上的痛苦伴隨著放鬆、滿足、愉悅及麻木感

-

對於社會汙名化現象的恥辱與恐懼,導致自傷個案極力遮掩傷疤、血漬及其他自傷留下的證據

-

-

影響自傷行為的相關因素

影響自我傷害的因素相當多且複雜,任一因素之假說不能單獨涵蓋或解釋自傷行為的發生,大致上可依下列層面來了解:

-

性別、年齡方面:女性發生率高於男性;易在青少年期出現

-

生理與精神疾病方面:最常見為邊緣型人格,此外,憂鬱症、焦慮症、精神官能症、飲食異常、自殺意念等均和自傷行為有關

-

家庭困境:家庭是目前研究發現與自傷行為相關性最強的環境因素。通常自我分化較弱的人較易受到家庭影響,且常與父母親有模糊不清及矛盾的關係、負面的互動經驗,當面臨家庭困境時,像是父母出現經濟困境、工作壓力或失業困擾、慢性疾病或殘障、情緒疾患、酗酒、藥物濫用、婚姻失和、離婚、父母一方死亡等,易引發自傷,扮演家庭裡的代罪羔羊角色。

-

童年依附、失落及創傷經驗:自傷者往往童年期無法與父母親形成信任的依附關係,藉由傷害自己的身體,試圖改變童年承受的痛苦。自傷者童年常有被忽略、虐待(精神上、言語上、身體上及性方面)、父母離異早逝等。

-

情緒因素:自傷者個案對情緒的痛苦是極端敏感的,共通的兩個特徵,一是「情緒崩潰或無法思考的感覺」,另一是「無法表達或甚至意識層面也無法感受到的憤怒,主要是針對生命中一個或多個強勢人物,通常是父母」。當缺乏發洩情緒傷痛的管道和調適能力,藉著自傷行為立即解決情緒上的痛苦(不論是多麼不切實際或只是短暫效用),達成心理平衡策略。

-

性別認同:性別認同障礙者因對身體意象有厭惡感,容易藉自傷行為攻擊自己的身體,降低其焦慮情緒。

-

自傷行為的意義與目的

對每個個體而言,自我傷害可能基於多重目的(生理、心理及社會等)導致採取這樣的行為。然而,對青少年而言,自傷行為提供了情緒宣洩的出口,自傷者用身體疼痛來阻擋情緒痛苦,或用來轉移對他人的憤怒與潛藏的傷人慾望,使心靈痛苦解脫與昇華,除了以上功能性的目的,自傷行為的廣泛原因包括儀式、象徵性、退化、存在聲明、操弄、獲得關心、尋求冒險、報復等,自傷者也可能藉自傷行為來獲得附帶利益,像是掌控支配感、負面關懷等。

-

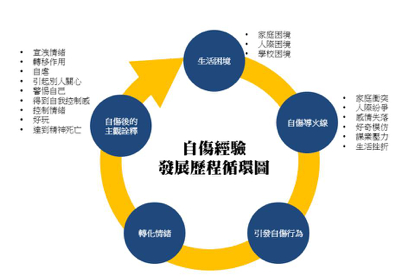

自傷經驗的脈絡與發展歷程

自傷經驗發展歷程包括「生活困境」、「自傷導火線」、「引發自傷行為」、「轉化情緒」、「自傷後的詮釋」五個階段。而自傷後的「轉化情緒」及「自傷行為的詮釋」則成為是否再度復發自傷行為的關鍵因素。

每個自傷個案都有一段特殊的過往經歷、動機,以及傷害自己之前、當中與之後的不同心境。

如何幫助有自傷危機和行為的人

當發現有自傷行為或想法的人時,主動介入協助這些家庭支持薄弱、內外在資源度極欠缺的人。

-

辨識自我傷害的警訊:可能的生理線索,例如不適合氣候的穿著、衣服上有血跡、無法解釋的疤痕或瘀傷、神秘行為等;情緒線索可能包括,沒有能力應付強烈的情緒、生氣、憤怒、焦慮、害怕或憂鬱,及疏離、退縮或自我厭惡等

-

傾聽:不批判、不駁斥、不要空泛安慰。不須贊同自傷者的行為,但同理他們當下情緒上的痛苦折磨狀態。協助者的專注與冷靜較能讓自傷傾向者感到被協助的可能。

-

澄清:直接而溫和的討論自傷議題,可以從自傷想法出現的頻率、自傷行為的危險程度、當事人傷害自己之前、當下、之後的思緒與感覺來關心。以自傷者的分享取代孤立,來減少自傷者對自傷行為的敏感性。

-

尋求專業協助:轉介給心理健康專業人員。如張老師專線(電話直撥1980)、行政院衛生署24小時安心專線(0800-788-995請幫幫救救我)、醫院身心科、身心科診所等

-

支持:以系統合作之方式,藉由親友、社群網路、專業資源等的支持,持續提供協助與追蹤關心

自我傷害可能不知不覺地出沒在我們日常生活任何可能的角落,但是它絕對不是絕症,只要我們願意停下來傾聽,願意伸出援手,做長久的關懷。